|

by 管理者

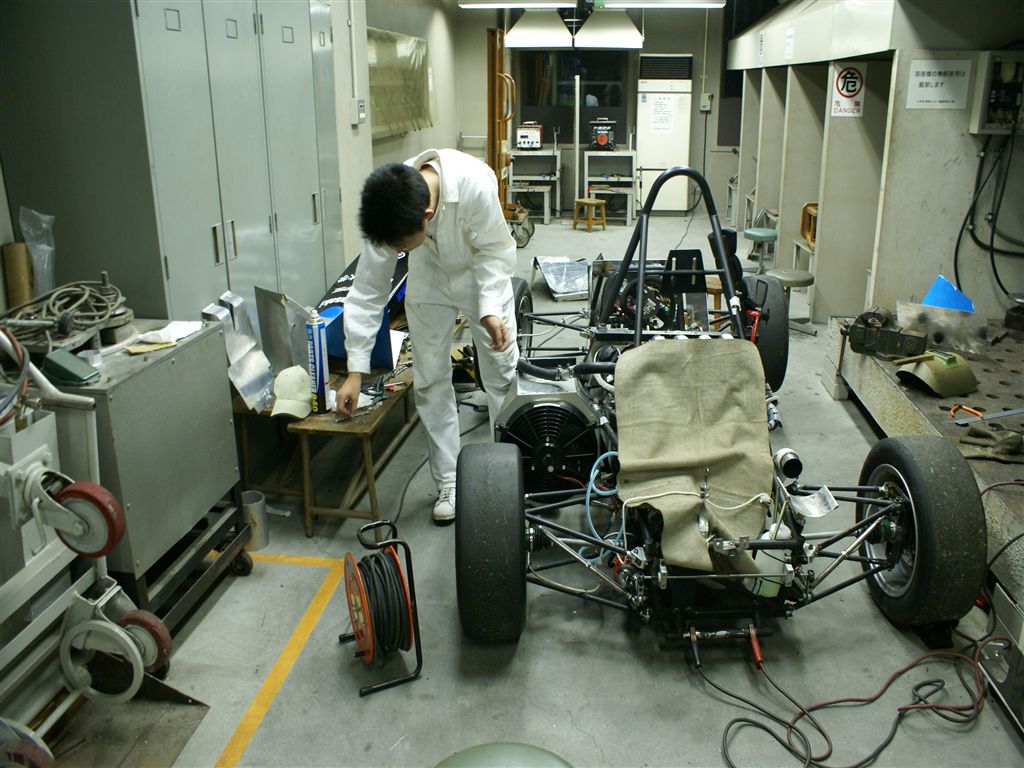

製作中の2009モデルF1車両

|

「F1をつくろう!(2009 JSAE 学生フォーミュラー大会出場を目指して)」

<京田辺校地開講科目>

科目担当者:中村 成男 先生

科目代表者:藤井 透 先生(理工学部)

大学HPにあるプロジェクト科目のバナーをご存知ですか?「F1をつくろう!」のメンバーが製作した2007モデルです。毎年イチから車両設計、スポンサー交渉、ドライバー講習などに取り組んでいます。2009モデルがどんな完成を見せてくれるのか、今年も大会に向けてメンバーの奮闘が期待されます。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

はじめまして、プロジェクト科目「F1をつくろう!」の

プロジェクトリーダーをやっている工学部3回生 湯浅拓也といいます。

私たちのプロジェクトでは、1台の自動車を企画、開発、設計、製作、走行テストな

どのプロセスを経て製作し、

9月に静岡県の掛川市で行われる全日本学生フォーミュラ大会に参加しています。

大会では、車両の速さである動的性能に加え、車両の安全性や製作コストや燃

費、そして販売戦略までもが要求されます。

さらに、この大会はアメリカやヨーロッパなどでも共通で行われている国際大会で

あり、

日本大会にはインドや、中国、韓国、台湾などのアジアの大学とも競わなくてはな

りません。

もちろん、こうした国際大会のため、ルールブックなどは英語で書かれています。

大会への参加や、普段の車両製作ではいつも想定外の事態ばかりが起こります。

設計を完了し、いざ製作に移ろうとしても材料となる鉄パイプが足らなかった

り、時にはその設計自体が間違っていたりします。

そして学生であるがゆえの問題として、急なテストやレポートなどでメンバーが

急きょ来られなくなったりもします。

こうした問題への対応などは、どこにも完璧な答えが書いてなく、自分たちで考

え解決していくしかありません。

しかし、こうした経験は、普段の座学の授業や学生生活ではなかなか経験できな

い。一つのプロジェクトに参加して活動してこそ見えてくる貴重な経験だと思いま

す。

現在は車両製作の大詰めの時期です。部品の発注や車検対策など毎日、頭を抱え

ることばかりですが。一つ一つを解決し、車両完成に向けて活動しています。

また、日々の活動の日記を以下のURLのほうに書いていますので。是非ご覧くださ

い。

プロジェクトホームページ http://dufp.net/

開発日記 http://blog.dufp.net/

|